MacBookPro(内蔵Speaker出力)バッテリー駆動で

M1チップの処理能力でハイリーズ!!

先ずは、上の動画↑をクリック!!

アップルが自社製CPUとして『M1チップ』を発表して、その処理能力の速さが話題になった昨年末から、『ハイリーズのリアルタイムマルチエフェクトドラミングを、その処理速度でやってみたい!!』と、ずっと機会を探っておりました。

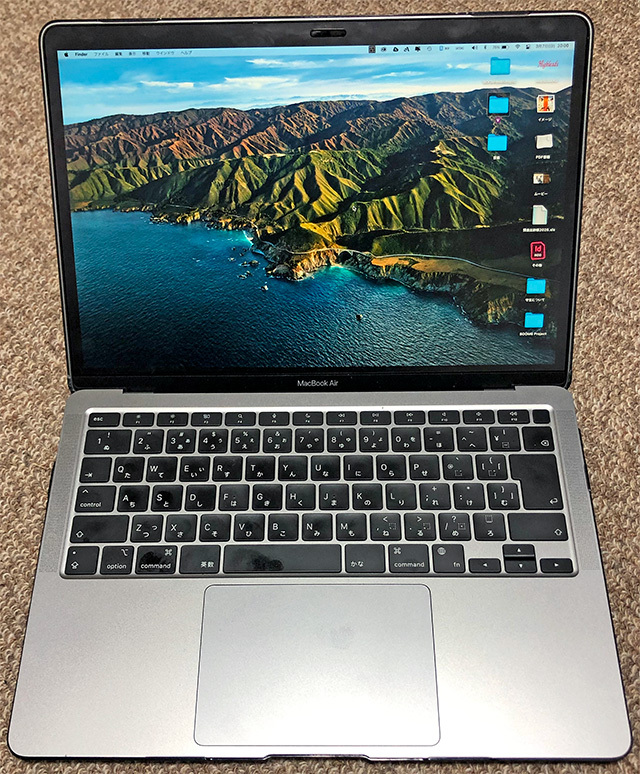

当然、M1搭載Macの中で、最も軽く、最も安く、でも性能はほぼ同じとなれば、選択肢は1つになり、MacBookAirを、メモリー16に増設して購入。

MOTUのオーディオインターフェイスにて、何時も通り試したかったのですが、誠に残念な結果として、M1チップMacにて、MOTU製オーディオインターフェイスを認識できませんでした。

結果的に、ネット上で調査して、DAWにて認識して、入出力できているという情報を得た事から、『UR44C』を購入。

入力数が6しかない為、このM1チップ処理能力テストの為に、

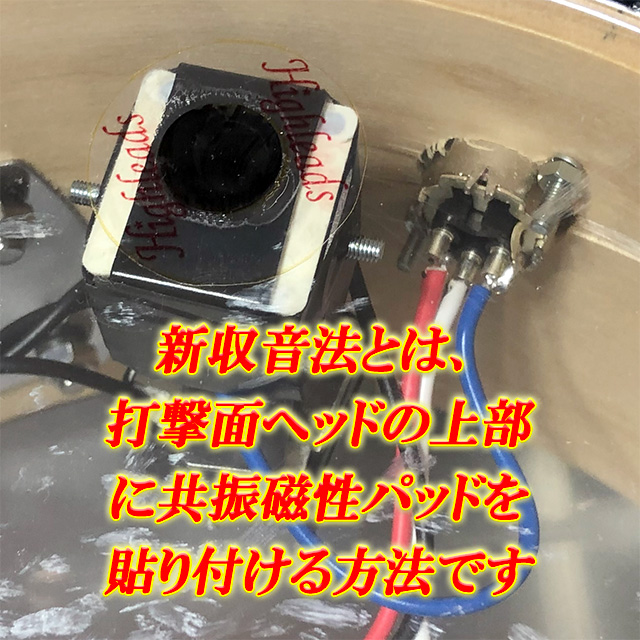

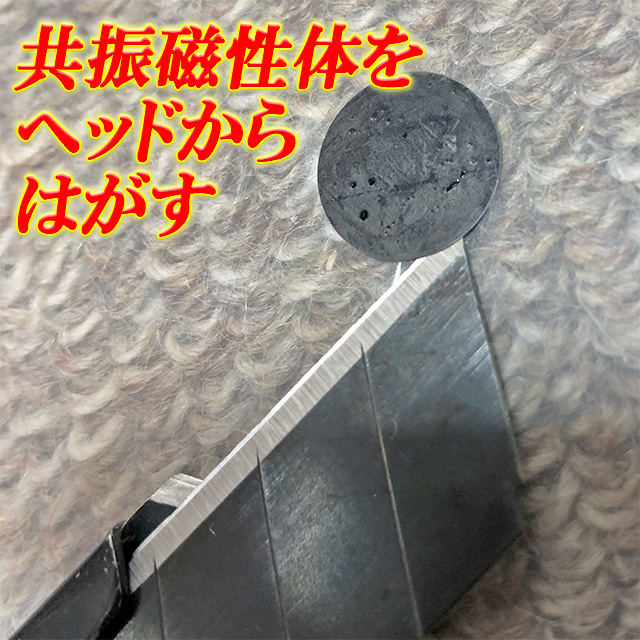

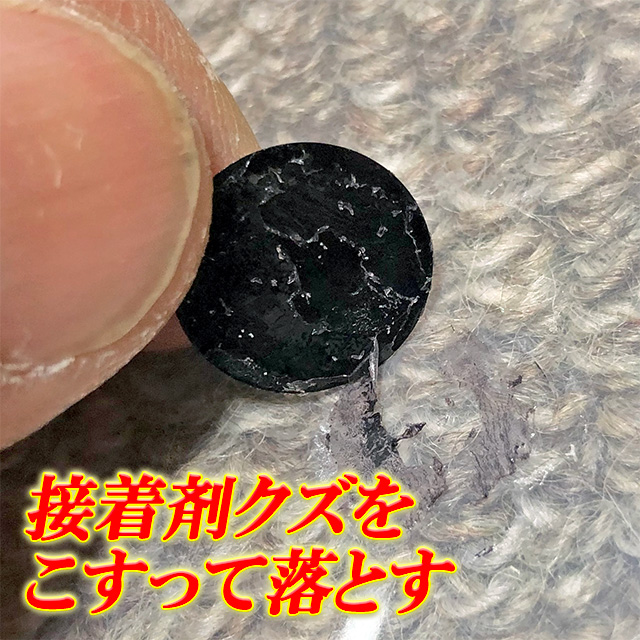

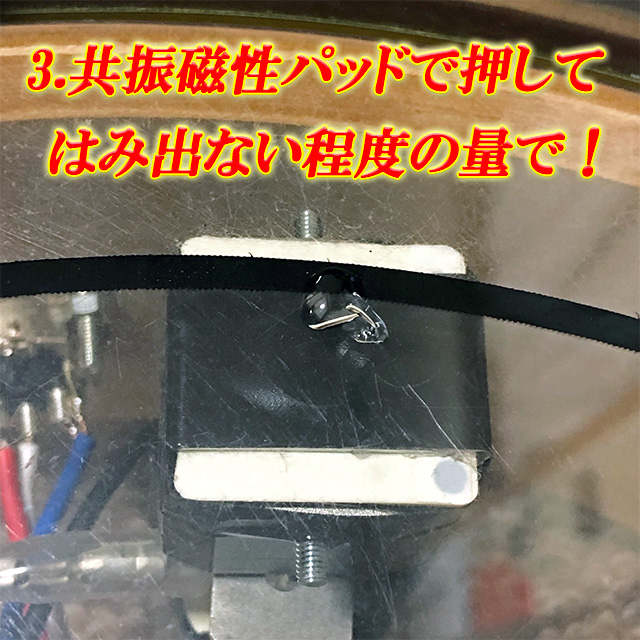

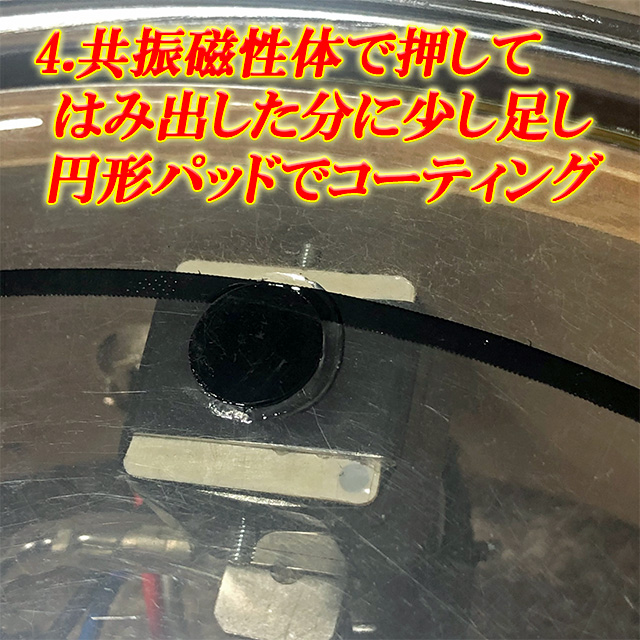

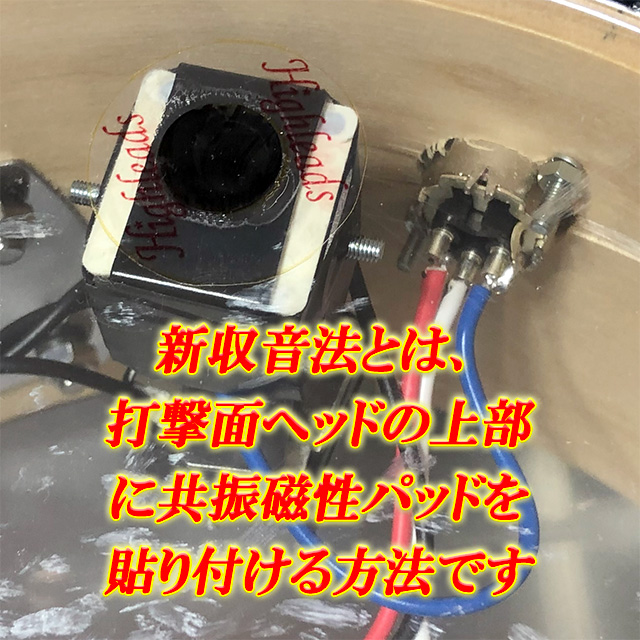

Highleads-BOOM6なる6点セットを組む。ハイリーズ小口径シリーズに対する細かい解説は、

ココ

をクリック!

dspMixFx UR-CというUR44C内部のDSP処理デジタルミキサーを操作するソフトは、UR44CをMacBookAirにて、認識できず。。。。

残念ながら、今迄メインで使用していた2014年製MacBookPro最上位機種(旧OS)にて、認識した為、そちらにて、ミキサー設定を施し、『基軸音』を設定。

基軸音ができてしまえば、スタンドアロン状態で、パソコン接続なしで、ステレオアウト演奏ができる状態。

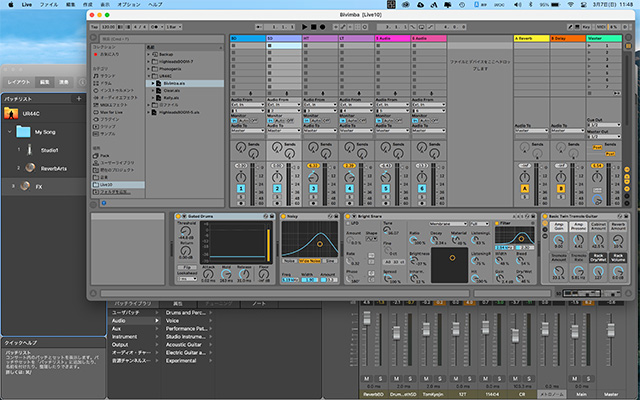

更に、その状態をUSB-Cケーブルで、M1チップMacBookAirに接続して、LiveとMainstageのオーディオ設定を開くと、ネットの情報通りにちゃんと認識して、内蔵DSPで設定済みのレイテンシーフリーな演奏音が、DAWに流し込まれる。

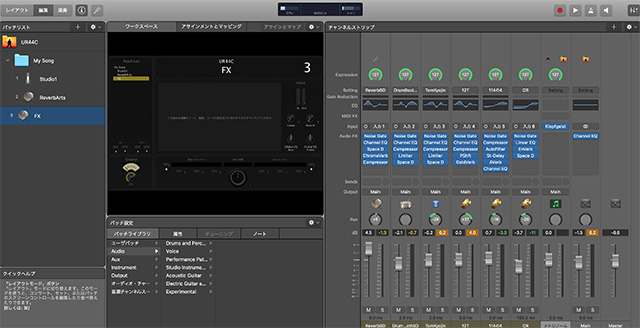

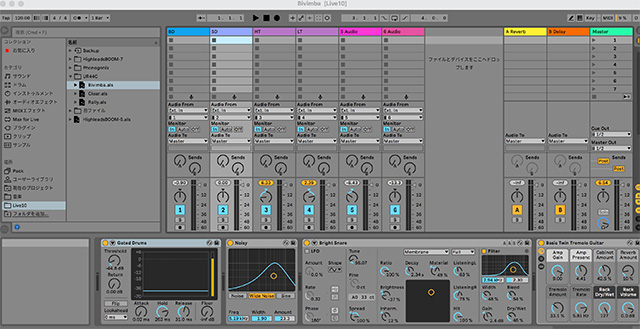

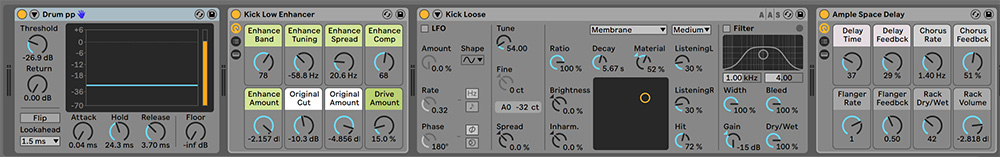

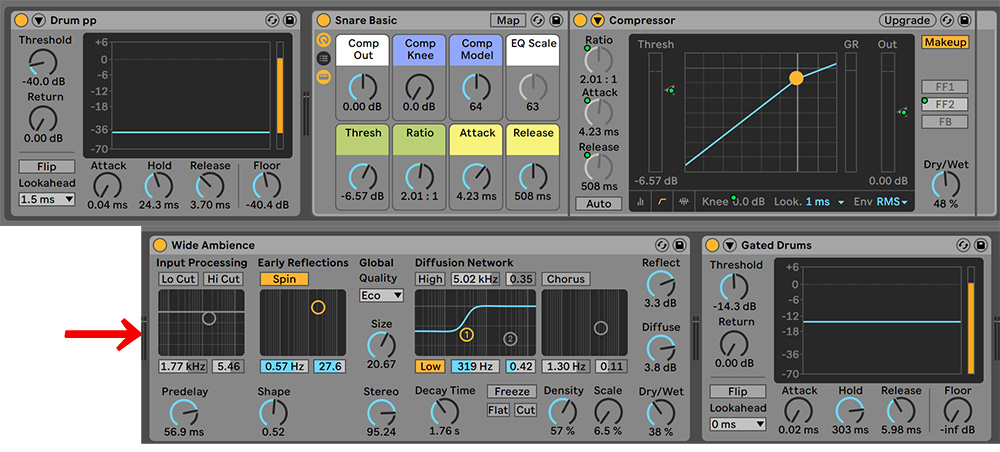

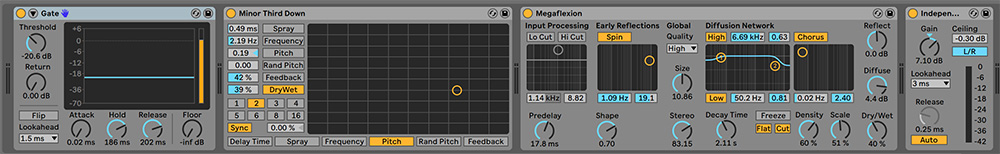

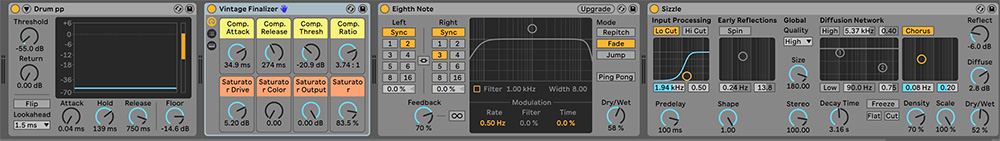

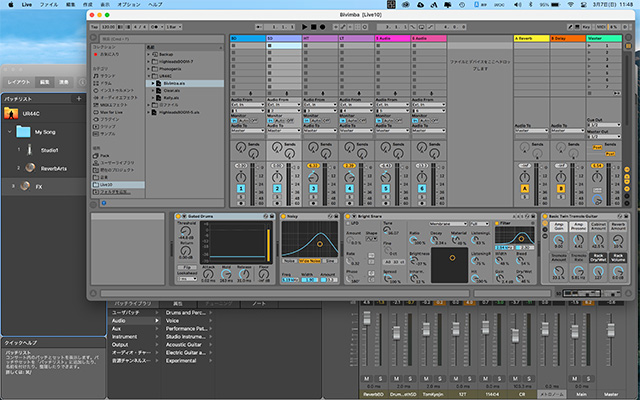

AuxTrackを6つ立ち上げ、残念ながら、ノイズがバスドラから微弱に聞こえる結果の為、ノイズゲートで断ち切り、3BandEQの不足分をEQで補正して、お化粧を施して、コンプなどで、持ち上げてリバーブで飾り付けて、Mainstageで3設定、Liveにて3設定を吟味しながら仕込んでいく。

やはりDAW毎の旨味が違う為、2つの3設定を重ねてみる。

両方の特性が、良くブレンドされて、なかなか面白い音が仕上がった。

処理能力について

2014年版の最上位機種であるMacBookProにおいては、Mainstageは、64でもノイズが生じ、バッファーサイズ128でないとライブでは使うのが怖い状態。

Liveもバッファーサイズ64でギリギリな感じが続いていた。

MOTUのオーディオインターフェイスの基軸音が良かったので、なるべくドライ音のダブり感を抑える設定が続いていた。

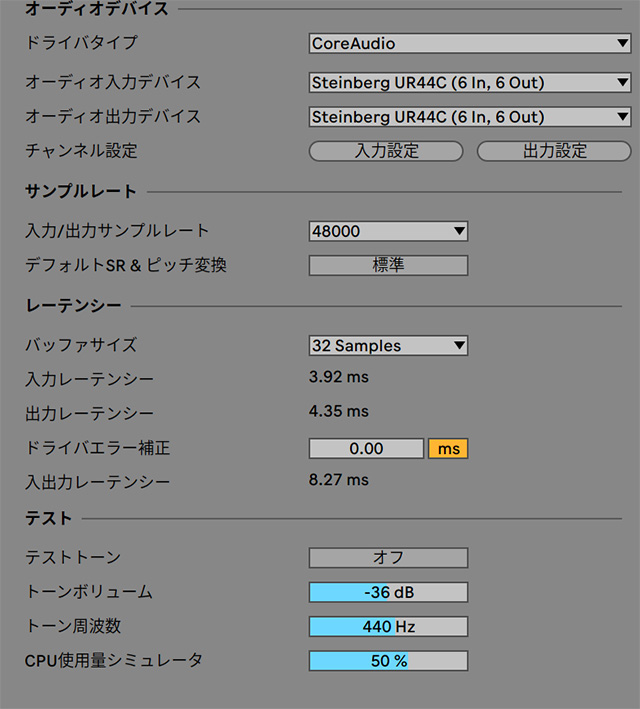

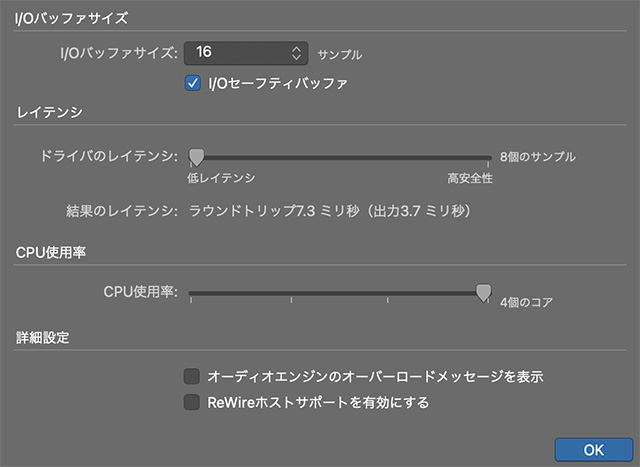

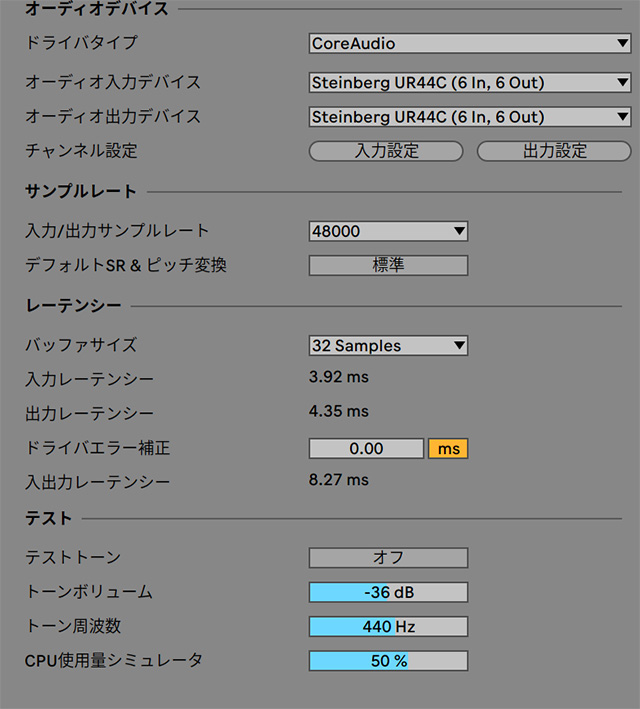

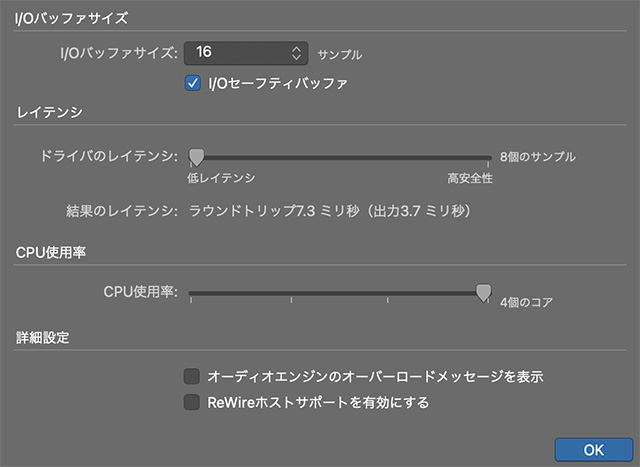

しかしながら、このM1チップで選択した上の2設定は、いずれも『最速設定』である。

これ以上低レイテンシーに設定出来ない設定。

とあるオーディオインターフェイスの内部モニターでは、

『低レイテンシーで遅れわずか3.5ms』と、数年前に謳っていたカタログがあった。

このLiveのバッファーサイズ32の下に、総入出力による遅れ8.27msと書いてある。

つまり、その半分であるバッファーサイズ16ならば、4.14msとなる。

数年前の低レイテンシーモニタリングの118%と、236%の遅れで、エフェクト音が出力できるという事は、かなり体感が難しい遅れと言える。

その状態で、CPU使用率が、以下の通り。

つまり、12点セットで、これくらいの設定を各チャンネルに施して、更にDAW2個を重ねてレイヤーで音造りをしても、M1チップ搭載のMacBookAirなら、ライブができる。

更に、これから時代が流れていき、MOTUが、M1チップに対応して、MOTUオーディオインターフェイスが認識できたら、余分なEQやノイズゲートも必要なくなる。

セットの点数も増やし、基軸音も良くなり、更にエフェクト処理を増やせるかもしれない。

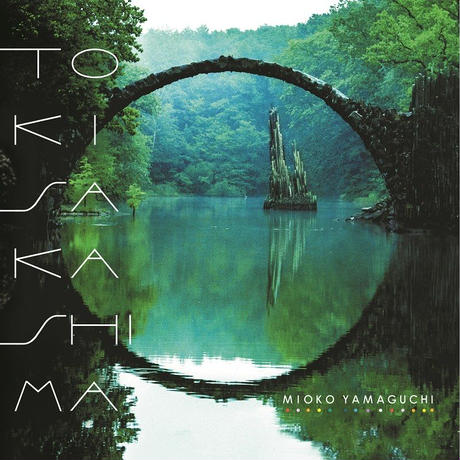

このテスト結果に、ハイリーズのリアルタイムマルチエフェクトドラミングの未来の明るさが、輝かんばかりに見えるのだ!!

このテスト結果で見えるメリット

リアルタイムマルチエフェクトドラミングに必要な

MACの価格が10万円になり、数倍性能が良くなる。

アップル様!! ありがとうございます!!

M1チップ、最高です!!

2023-10-11 20:44